小崗山斷層

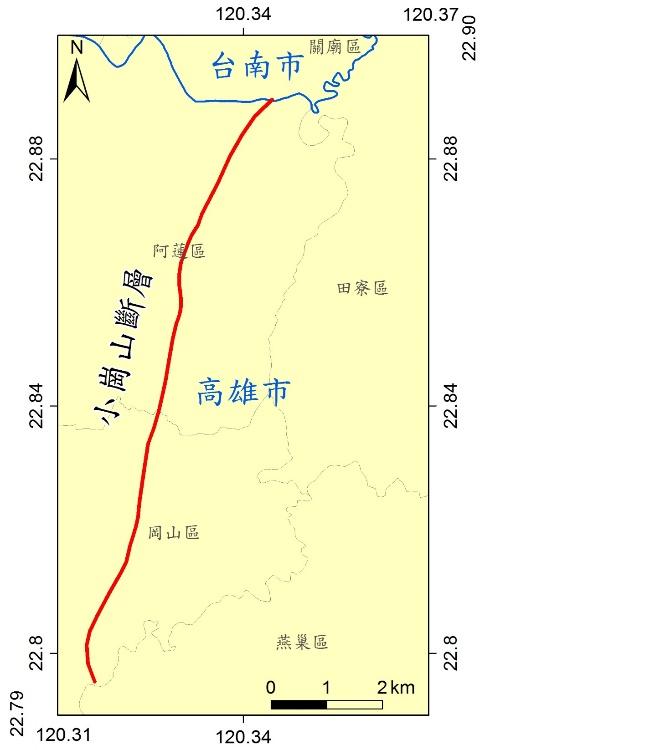

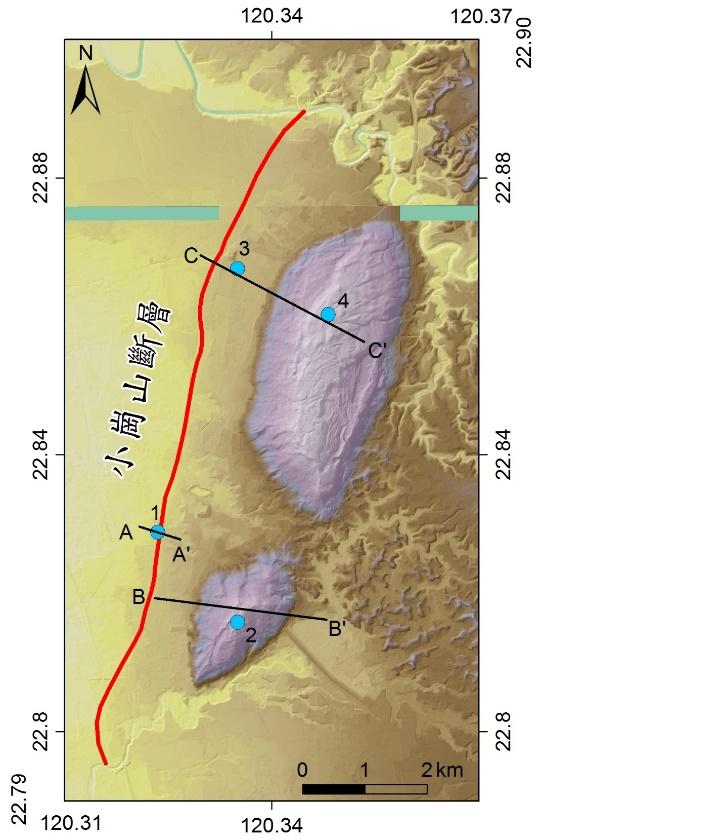

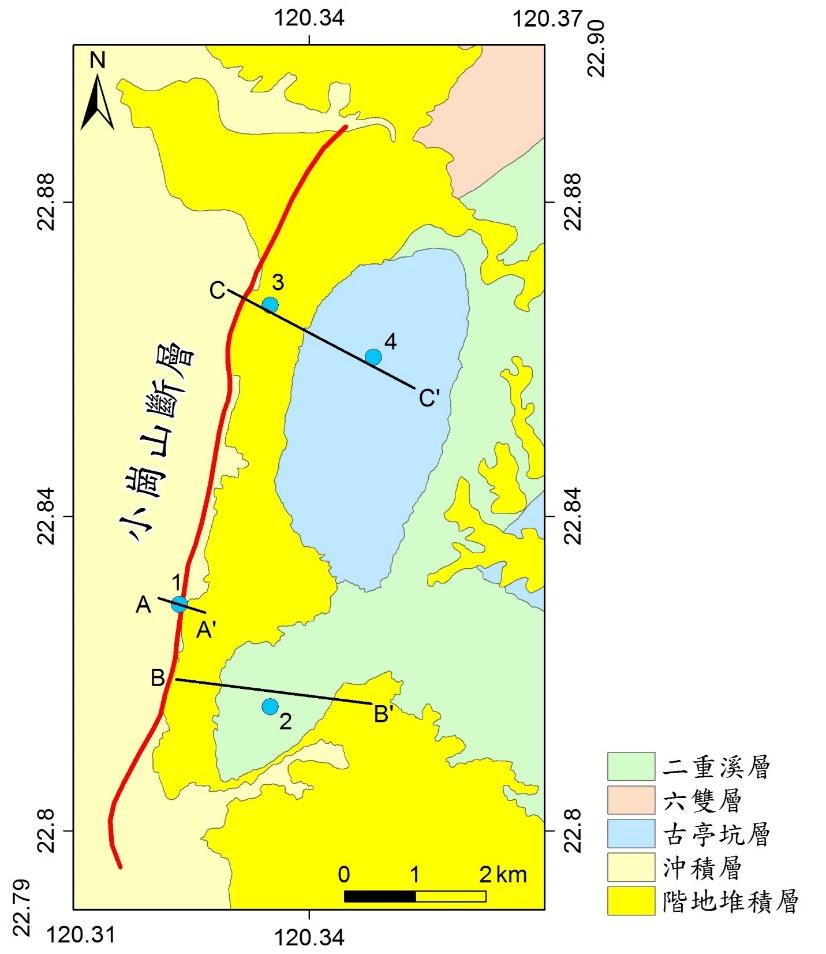

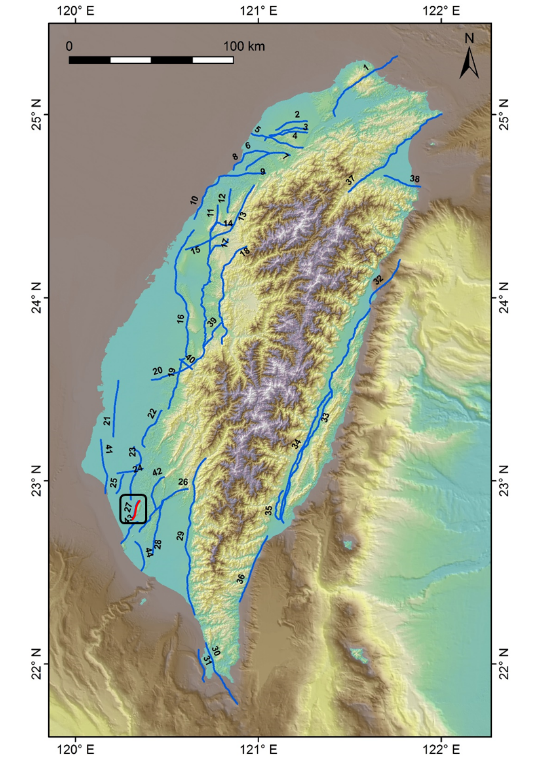

小崗山斷層位在大崗山與小崗山西側,通過高雄阿蓮和岡山(圖一),走向呈東北偏北,全長約11.1公里,為向西逆衝的逆斷層。斷層沿線階地大致可分為三個,一為大崗山,山頂地形平緩;二為小崗山,高度較大崗山低,山頂已無平緩的地形,另外一階位於大、小崗山中間的低地,地形起伏不大,但往東地勢漸漸變高(圖二、圖三)。大崗山與小崗山皆由珊瑚礁所組成,斷層下盤則是沖積層(圖四)。

前人研究

陳文山等(2008)由山腳下1號井的沉積層年代與古環境深度及碳十四年代估算,垂直抬升速率為4.4 ± 0.6 mm/yr。由淺層震測剖面推估斷層傾角約45°,因此沿斷層面滑移速率約6.2 ± 0.8 mm/yr。

野外調查

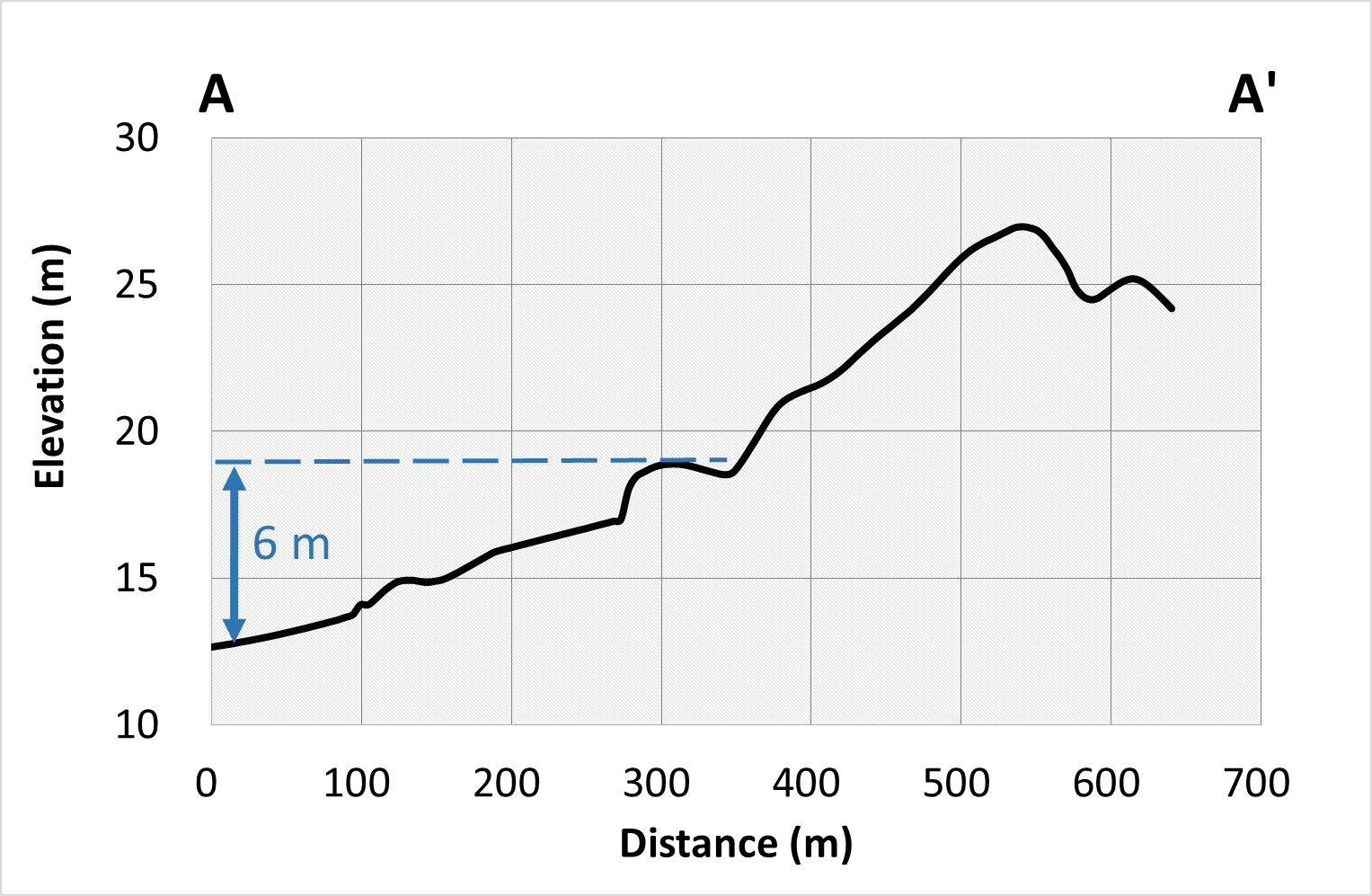

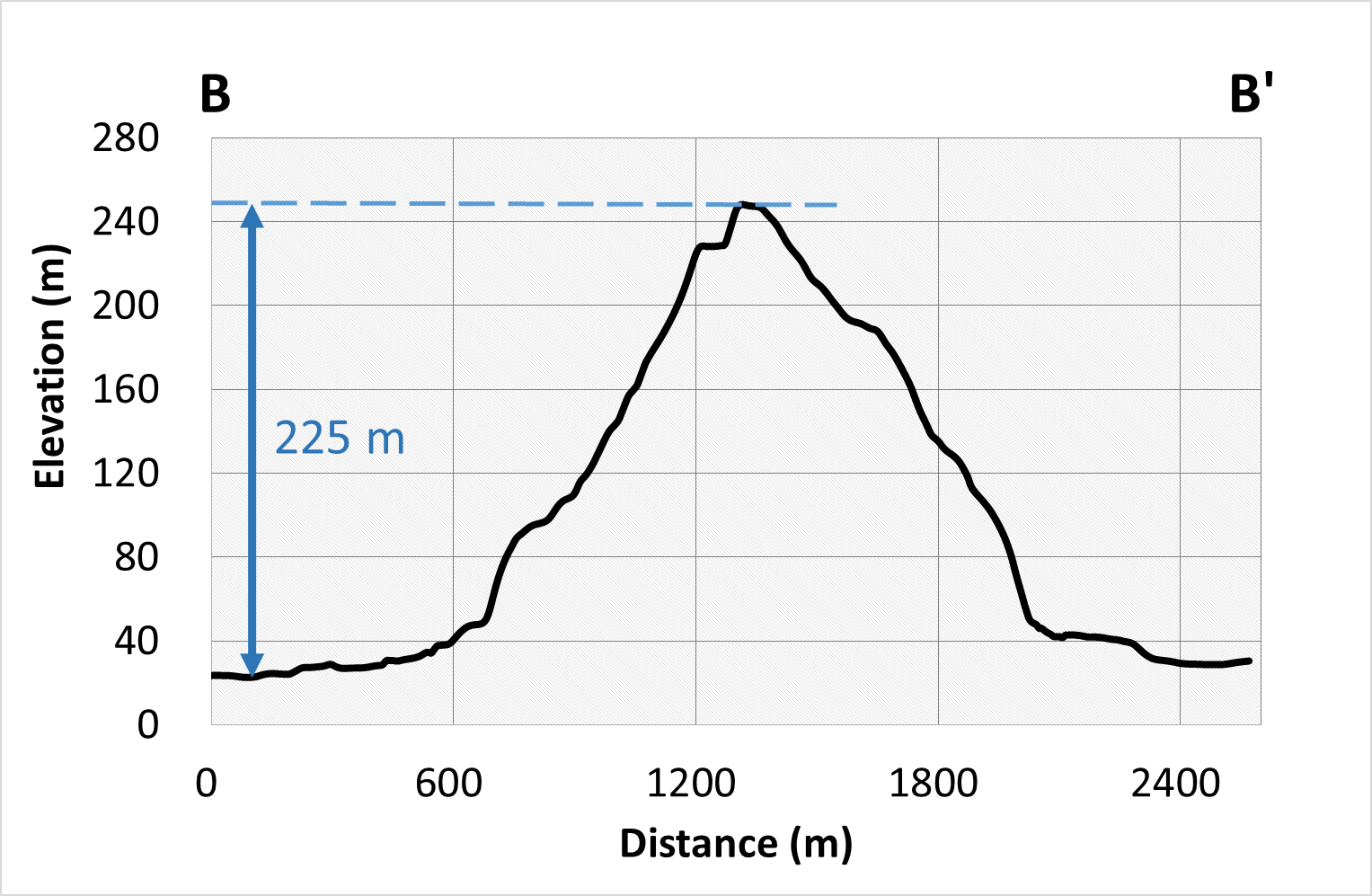

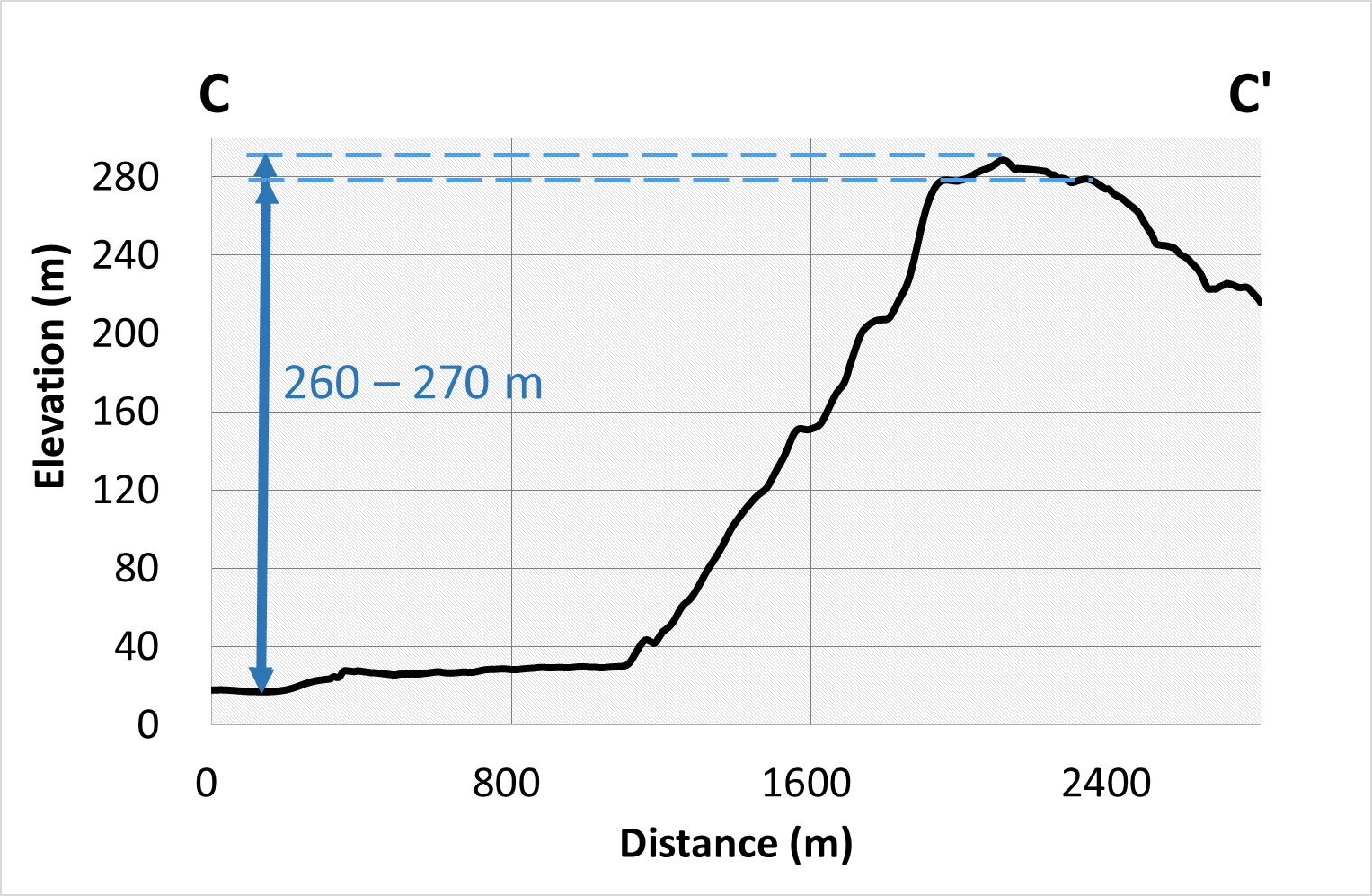

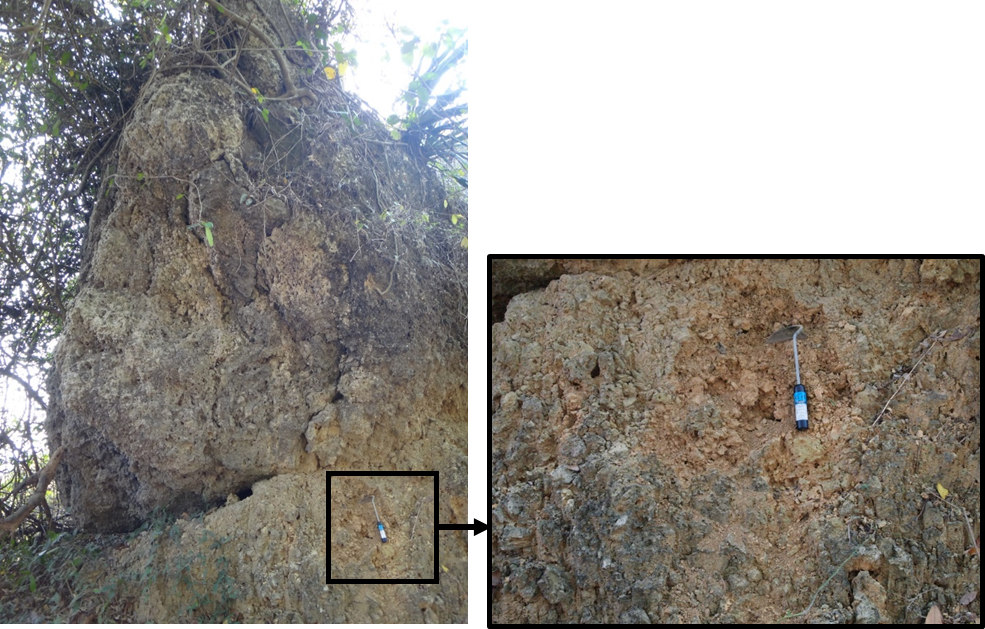

位於大、小崗山之間的低地因地形平緩人為開發多,在地形上無明顯的斷層崖,但仍可見地勢向東漸漸升高,例如高鐵鐵路東側前鋒子的稻田順著地形闢成梯田的形態(表一1),下方稻田離上方稻田距離650公尺高度僅差7公尺,由DEM量測崖高為6公尺(圖五剖面A)。往東人為開發更多,例如clean away工廠、吉園墓園等,且因周遭築起高聳的圍牆而無法確認原始地形樣貌。小崗山山頂與平原高差為110公尺,由DEM量測崖高為225公尺(圖五剖面B),山頂的露頭可看到紅土與珊瑚礁碎屑混雜(表一2)。本研究於仁愛路遠觀大崗山西側斷層崖(表一3),並且自大崗山山腰處的超峰寺停車場量測崖高,從西側平原到大崗山山頂高差為232公尺,由DEM量測崖高為260 - 270公尺(圖五剖面C)。大崗山山頂的生態園區步道旁有土壤剖面出露,土壤顏色為紅褐色,河道礫石夾雜在其中,珊瑚礁在山頂已不復見,階地形成年代估計為100-500 ka(表一4)。

表一:野外調查地點與照片,照片位置標示於圖三。

| 小崗山斷層 | 照片 | 描述 | 座標位置 |

|---|---|---|---|

| 1 |

|

(1)大崗山與小崗山之間的平原呈緩坡形貌,由東向西緩緩下降,稻田順著地形闢為梯田。現地量測梯田上方至下方距離650間高度相差7公尺。 | WGS84座標:120.323489,22.828801 |

| 2 |

|

(2)小崗山山頂上觀察到紅土與珊瑚礁碎屑混雜。 | WGS84座標:120.335087,22.815782 |

| 3 |

|

於仁愛路遠觀大崗山斷層崖 | WGS84座標:120.335072,22.8669039 |

| 4 |

|

(4)大崗山山頂的生態園區步道旁有土壤剖面出露,土壤顏色為紅褐色,河道礫石夾雜在其中,珊瑚礁在山頂已不復見,階地形成年代估計為100-500 ka。 | TWD97座標:183113,2528959 |

活動速率與再現週期

本研究於大、小崗山調查階地,階地年代推估為100-500 ka,由DEM量測斷層崖高,最大高差為260 - 270公尺(大崗山),則斷層垂直滑移量為0.52 - 2.70公厘/年。假設斷層角度為20 - 40度,換算沿斷層面滑移速率為0.81 - 7.89公厘/年。由經驗公式計算單一事件滑移量假設為0.43 - 0.90公尺,則活動再現週期為50 - 1110年,詳細參數如表二所示。

表二:小崗山斷層參數表。

| 斷層名稱 | 斷層種類 | 長度(km) | 傾角(deg) | 深度(km) | 寬度(km) | 面積(km2) | Mw | Mo 1025 dyne-cm |

平均滑動量(m) | 平均速度(mm/yr) | 活動週期(yr) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小崗山斷層 | Reverse Structure | 11.1 | 20 - 40 |

6 - 8 | 9.33 - 23.39 | 103.56 - 259.63 | 6.14 - 6.50 (W&C) 6.02 - 6.41 (Y&M) |

1.33 - 7 | 0.43 - 0.90 | 0.81 - 7.89 | 50 - 1110 |

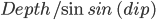

A斷層面之寬度由 計算所得。

計算所得。

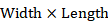

B斷層面之面積由 計算所得。

計算所得。

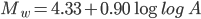

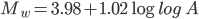

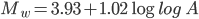

C矩震級(moment magnitudes)W&C為參考Wells & Coppersmith (1994)的公式計算所得: (適用於逆斷層)、

(適用於逆斷層)、 (適用於走向滑移斷層)、

(適用於走向滑移斷層)、 (適用於正斷層),其中A為斷層面之面積(Wells and Coppersmith, 1994)。Y&M為參考Yen & Ma (2011)的公式計算所得:

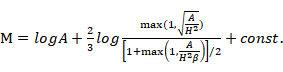

(適用於正斷層),其中A為斷層面之面積(Wells and Coppersmith, 1994)。Y&M為參考Yen & Ma (2011)的公式計算所得: ,其中A為斷層面之面積,H=35 km,β=6.9,const.=4。

,其中A為斷層面之面積,H=35 km,β=6.9,const.=4。

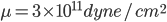

D地震矩(seismic moments)由 計算所得。

計算所得。

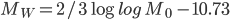

E單一事件滑移量由 計算所得,其中

計算所得,其中 為斷層面積,

為斷層面積, 為單一事件滑移量,

為單一事件滑移量, 。

。

F再現周期由 計算所得。

計算所得。

Wells, D. L., Coppersmith, K. J. (1994) New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. Bull. Seis. Soc. Am., 84, 974-1002.

Yen, Y. T., and Ma, K. F. (2011) Source-scaling relationship for M 4.6-8.9 earthquakes, specifically for earthquakes in the collision zone of Taiwan. Bull. Seismol. Soc. Am., 101, 464-481.

陳文山 、游能悌、松多信尚、楊小青 (2008) 地震地質與地變動潛勢分析計畫─斷層長期滑移速率與再現週期研究(2/4)。經濟部中央地質調查所報告97-9號,共75頁。